更新日:2025.03.30

障害年金はいつまでもらえる?支給停止理由もご紹介

障害年金について「いつまで受け取れるのだろうか」と不安に思う人も多いでしょう。

障害年金は支給が決まったら終わりという制度ではありません。

また、人によって支給される期間が違うので、「自分の場合はどうなるのか」気になりますね。

この記事では、障害年金がいつまで受け取れるのかについて、わかりやすく解説します。

これから障害年金を申請する人や、現在受けている人もぜひ知っていただきたいことばかりですので、最後までお読みください。

障害年金はいつまでもらえる?受給期間は?

結論からお伝えすると、障害年金は、原則として障害状態が続く限り受給できます。

ただし、受給期間は認定方法によって異なります。

障害年金の認定には、「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。

永久認定の場合、障害の状態が固定していると判断されるため、更新の必要がなく、亡くなるまで受給可能です。

一方、有期認定の場合は、障害の状態が変動する可能性があるため、1~5年ごとに更新が必要です。

この記事では、有期認定の障害年金の受給期間や支給停止事由についてご紹介します。

障害年金は受給者が亡くなるまで支給される

障害年金は、受給者が亡くなるまで支給されます。

つまり、亡くなった月の翌月以降の年金は支給されません。

たとえば、11月10日に障害年金受給者が亡くなった場合、11月分の年金まで支給されます。

しかし、年金は後払いのため、実際に支給されるのは12月です。

この場合、亡くなった受給者本人は12月に支給される年金を受け取ることができません。

このような場合に備え、未支給年金という制度があります。

未支給年金とは、亡くなった受給者が受け取るはずだった年金を、生計を同一にしていた遺族が受け取ることができる制度です。

未支給年金を受け取ることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で優先順位が定められています。

次の更新までの間は障害年金がもらえる

有期認定で障害年金の支給が決定した場合、次の更新時期までは支給が継続されます。

障害年金の支給決定時、通常は1~5年の有期認定となるケースが多いです。

この期間は、障害の状態が安定していると判断された期間であり、その間は障害年金が支給がされます。

なお、更新については、障害年金の更新は難しい?手続きの流れや注意するポイントをご紹介でわかりやすく説明しています。

障害年金がもらえなくなるのはどんなとき?

障害年金は、「受給している人が亡くなるともらえなくなる」ことは先ほどご紹介しましたが、次のようなときにも差し止めや支給停止されます。

- 障害状態確認届(診断書)を提出しなかったとき

- 障害等級にあてはまらなくなったとき

- ほかの年金がもらえるようになったとき

それぞれみていきましょう。

障害状態確認届(診断書)を提出しなかったとき

障害年金は、障害状態確認届(診断書)を提出しないと支給が停止されます。

つまり、提出期限を守らないと、年金が振り込まれなくなってしまうのです。

障害年金を受給している人は、定期的に障害状態確認届を提出する必要があります。

これは、障害の状態が継続しているか、または変化していないかを確認するための重要な手続きです。

提出を怠ると、日本年金機構は障害の状態が確認できないため、支給を停止せざるを得ません。

具体的な流れとしては、更新時期の約3か月前に年金機構から障害状態確認届が送付されます。その後、医療機関で診断書を作成してもらい、誕生月の末日までに提出する必要があります。

診断書の作成には時間がかかる場合があるため、早めに医療機関を受診することをおすすめします。

期限内に確実に提出するためにも、余裕をもって準備を進めましょう。

参考:障害状態確認届(診断書)が届いたとき|日本年金機構

参考:年金Q&A (障害状態確認届(診断書)が届いたとき)|日本年金機構

障害等級にあてはまらなくなったとき

障害年金は、更新時に障害等級に該当しなくなると支給停止となります。

つまり、障害の状態が改善し、基準を満たさなくなった場合は、年金を受け取ることができなくなるのです。

障害年金が支給停止されるのは、誕生月の4か月目からです。

例えば、1月が誕生月の場合、5月から支給が停止されます。

誕生月ごとの支給停止開始月は以下の通りです。

| 誕生月 | 支給停止が始まる月 |

|---|---|

| 1月 | 5月 |

| 2月 | 6月 |

| 3月 | 7月 |

| 4月 | 8月 |

| 5月 | 9月 |

| 6月 | 10月 |

| 7月 | 11月 |

| 8月 | 12月 |

| 9月 | 翌年の1月 |

| 10月 | 翌年の2月 |

| 11月 | 翌年の3月 |

| 12月 | 翌年の4月 |

なお、傷病ごとの障害等級については日本年金機構が公開している障害認定基準でご確認いただけます。

ほかの年金がもらえるようになったとき

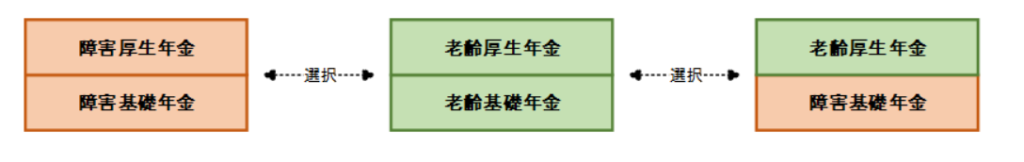

障害年金を受けている人が遺族年金や老齢年金を選択すると、障害年金が支給停止となります。

障害年金の受給者が、老齢年金や遺族年金などほかの年金をもらえるようになると、原則としてどちらか一方を選ぶこととなります。

- 例えば、夫が亡くなり、妻が障害年金と遺族年金の両方を受け取れるようになった場合、どちらか一方を選択するのです。

この場合、年金事務所でそれぞれの年金額を試算し、どちらが有利かを比較検討しましょう。

特に、長期間会社員や公務員として働いていた方の遺族年金は、高額になることが多いため、慎重な検討が必要です。

年金を選択する際のポイントとして、障害年金や遺族年金は非課税であるのに対し、老齢年金は雑所得として課税対象となる点が挙げられます。

税金の影響も考慮して、どちらの年金が有利になるのかをよく理解したうえで、選択してください。

年金を選択したら、年金事務所に上記の「年金受給選択申出書」を提出します。

提出の翌月から、選択しなかった方の年金の支給が停止されます。

【65歳以上の障害年金受給者は年金の選択に例外あり!】

65歳以降は例外として「障害基礎年金+老齢厚生年金」の組み合わせができます。

なお、障害年金と老齢年金の選択については、障害年金と老齢年金、どちらがお得?65歳からはどう変わる?ケース別に徹底解説をご覧ください。

『20歳前傷病の障害年金』にだけある支給停止

20歳前に初診日のある障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)を受けている人は、これまでご説明してきた要因のほかに、以下のようなときに障害年金が停止します。

前年の所得額が4,721,000円を超えたとき

前年の所得が下表の額を超えると年金の一部または全部が支給停止となります。

| 前年の所得 | 障害基礎年金の支給状況 |

|---|---|

| 3,704,000円以下 | 全額支給 |

| 3,704,001円から4,721,000円 | 2分の1の年金額が支給停止 |

| 4,721,000円を超える | 全額停止 |

なお、支給停止となる期間は、10月から翌年9月までの1年間です。

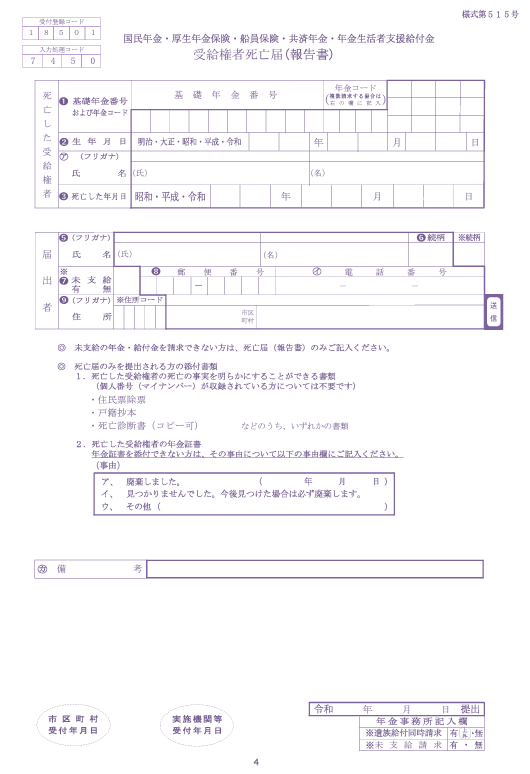

海外居住や矯正施設に入所したとき

20歳前傷病による障害基礎年金は、海外に居住しているときや刑務所等の矯正施設に入所しているときには支給されません。

海外に移住したときや矯正施設に入所したときには、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要です。

障害年金はいつまでもらえる|Q&A

障害年金がいつまでもらえるかに関連して寄せられる質問に回答していきます。

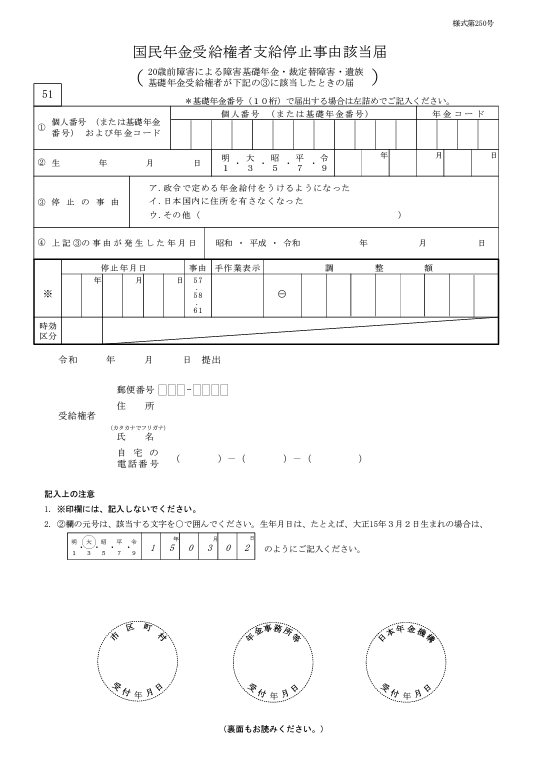

障害年金を受けている人が亡くなると「未支給年金」がもらえると聞きました。手続きを教えてください。

障害年金を受給していた方が亡くなった場合、未支給年金を受け取れる可能性があります。

未支給年金とは、亡くなった方が受け取るはずだった年金のことです。

未支給年金を請求できるのは、亡くなった方と生計を同一にしていた遺族です。

具体的には、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が対象となります。

請求の優先順位は、配偶者が最も高く、以下、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります。

未支給年金の請求手続きは、以下の書類を準備して年金事務所または街角の年金相談センターで行います。

- 受給権者死亡届(報告書)

- 亡くなった方の年金証書

- 請求者の本人確認書類

- 死亡の事実を明らかにできる書類

(住民票除票、戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー) - 亡くなった方の住民票の除票および請求する方の世帯全員の住民票の写し

マイナンバーを日本年金機構に登録している場合は、原則として「年金受給権者死亡届」の提出を省略できます。

未支給年金の添付書類については、人により異なることがあるので、事前に年金事務所に確認してください。

なお、未支給年金については日本年金機構で公開している年金を受けている方が亡くなったときで詳細をご確認いただけます。

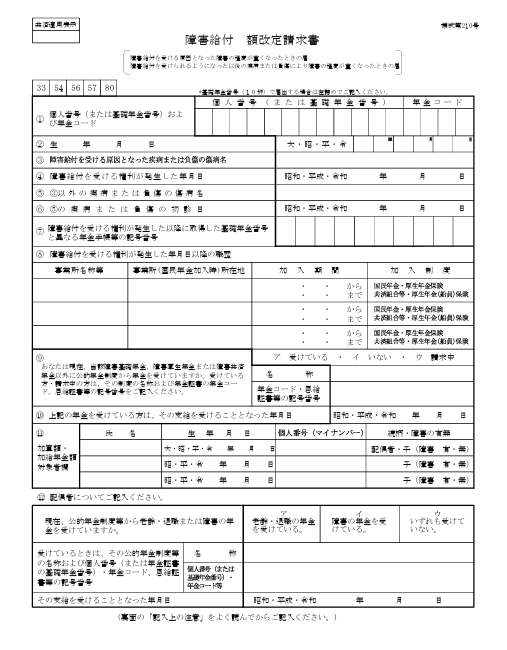

更新で実際の等級よりも低い等級になったときはどうしたらいいですか?

障害年金の更新後、以前よりも低い等級と判断された場合でも、「額改定請求」を行うことで再評価を求めることができます。

「額改定請求」とは、障害の状態が悪化した際に、より適切な障害等級への変更を申請できる制度です。

もし、現在の等級が実際の障害の程度よりも軽く認定されたと感じる場合、この手続きを検討しましょう。

ただし、前回の審査から1年以上経過していないと申請できません。

そのため、診断書や必要な資料をしっかりと準備し、現在の障害の状態が適切に評価されるようにすることが重要です。

まとめ

障害年金は、永久認定を受けている場合は、亡くなるまで受け取れます。

有期認定の場合は、1~5年ごとに障害年金の更新を続けます。

更新の結果、障害等級にあてはまる間は障害年金の支給があります。

障害年金の更新には診断書が必要です。

期日までに提出できるように、早めに医療機関を受診して診断書を依頼しましょう。

また、ほかの年金を受けられるようになったときは、障害年金とほかの年金を同時に受給できません。

原則としてどちらかの年金を選ぶことになりますので、年金事務所等で年金額を試算し、自分に有利な受け取り方を確認しましょう。