更新日:2025.04.30

障害年金のデメリットはこの5つ!誤解しやすい落とし穴と対策を解説

障害年金は、障害のある人を支える大切な制度と知られ、「障害年金=もらって安心」というイメージの人も多いでしょう。

しかし、障害年金にはデメリットもあることをご存じですか?

障害年金には、事前に知っておいていただきたい点がいくつかあります。

そこでこの記事では、障害年金のデメリットを中心にお伝えしていきます。

「知らずに損した」ということがないように、これから障害年金を申請する人はもちろん、そのご家族にもわかりやすく障害年金のデメリットや困ったときの相談先もお知らせします。

ぜひ最後までお読みください。

障害年金のデメリットはこの5つ!

障害年金を受け取ることで起こるデメリットは、次の5つが挙げられます。

- 老齢基礎年金の金額が減る

- 扶養から外れる可能性がある

- 死亡一時金・寡婦年金が受け取れない

- 手続きが煩雑で負担が大きい

- ほかの制度の支給額が調整されることがある

それぞれ見ていきましょう。

障害年金のデメリット(1)老齢基礎年金の金額が減る

障害年金を受けると、将来もらえる老齢基礎年金が減る可能性があります。

障害年金にはいくつかのデメリットがありますが、その中でも見落とされがちなのが、老後にもらえる年金額に影響が出る点です。

障害年金2級以上を受給すると、国民年金の保険料が「法定免除」されます。

これは一見メリットのように感じますが、免除された期間は、老齢基礎年金の受給額に満額では反映されず、実際には半分しか加算されません。

つまり、将来の老齢基礎年金が減ってしまうというデメリットがあるのです。

障害の状態に回復の見込みがある場合は、「法定免除」を受けずに自分で保険料を払い続けることも、将来のためには有効です。

このように障害年金には長期的に見るとデメリットもあるため、制度の仕組みをよく理解して選択することが大切です。

障害年金のデメリット(2)扶養から外れる可能性がある

障害年金を受け取ると、配偶者や家族の扶養から外れる可能性があります。

障害年金を受給し、その年金額と他の収入を合わせた「年収」が180万円を超えた場合、扶養から外れます。

つまり、自分で国民年金や国民健康保険に加入し、保険料を負担しなければならなくなるのです。

障害年金だけで180万円を超えるケースは少ないですが、パートやアルバイトをしているとこのラインを超える可能性があります。

ただし、保険料の負担が増えたとしても、それ以上の障害年金が支給される場合が多く、大きなデメリットとは言いきれません。

障害年金のデメリットを正しく理解し、収入のバランスを考えることが重要です。

障害年金のデメリット(3)死亡一時金・寡婦年金が受け取れない

障害年金を受け取ると、死亡一時金や寡婦年金が受け取れなくなります。

障害年金には、実は将来の遺族に影響するデメリットもあります。

例えば、障害基礎年金を受給していると、自分が亡くなった後に遺族へ支給される「死亡一時金」や「寡婦年金」は受け取れなくなります。

これらの制度は、年金保険料の「掛け捨て」を防ぐ目的で設けられたものです。

そのため、障害年金や老齢基礎年金をすでに受け取っていると、支給対象から外れてしまうのです。

障害年金のデメリットとして見落としがちですが、「自分に何かあったとき、家族に少しでもお金を残したい」と考えている人にとっては重要なポイントです。

障害年金のメリットだけでなく、こうしたデメリットも理解したうえで、将来に備えることが大切だといえるでしょう。

以下に死亡一時金と寡婦年金の内容をまとめます。

【死亡一時金と寡婦年金の概要】

| 寡婦年金 | 死亡一時金 | |

|---|---|---|

| 支給対象 | 自営業などで国民年金(第1号被保険者)だった夫を亡くした妻 | 第1号被保険者だった人を亡くした遺族(配偶者・子など) |

| 支給条件 | ・ 夫が保険料を10年以上納付していた ・夫婦関係が10年以上続いていた ・妻が夫の収入で生計を立てていた | ・ 故人が保険料を3年以上納付していた ・遺族が生計を維持されていた |

| 支給開始年齢 | 60歳から65歳まで | 年齢制限なし (死亡後すぐに申請・支給可能) |

| 支給形態 | 年金(毎年支給) | 一時金(1回限りの支給) |

| 金額の目安 | 夫の老齢基礎年金の4分の3 | 12万円~32万円 (納付年数により変動) |

| 併給の可否 | 死亡一時金とは併給不可 (どちらかを選択) | 寡婦年金とは併給不可 (どちらかを選択) |

参考:死亡一時金|日本年金機構

参考:寡婦年金|日本年金機構

障害年金のデメリット(4)手続きが煩雑で負担が大きい

障害年金の申請や継続には複雑な手続きが多く、大きな負担になることがあります。

障害年金を受け取るには、多くの書類をそろえ、正確に申請する必要があります。

この複雑さが障害年金のデメリットとされる理由の一つです。

書類の不備や記載ミスによって、不支給になるケースもあり、途中で申請を諦めてしまう人も少なくありません。

さらに、障害年金は一度受給が決まっても、大部分のケースで定期的な更新が必要で、そのたびに診断書の提出など手間がかかります。

これらの手続きに対してストレスや不安を感じる人も多く、障害年金を受け続ける上での大きなデメリットになり得ます。

障害年金の更新についてもっと知りたい人は、障害年金の更新は難しい?手続きの流れや注意するポイントをご紹介をご覧ください。

障害年金のデメリット(5)ほかの制度の支給額が調整されることがある

障害年金を受ける人がほかの給付も受けられるときは、両方の制度から満額受け取れるわけではなく、ほかの制度からの支給額が調整されます。

- 生活保護費

- 傷病手当金

- 労災給付

- 児童扶養手当

それぞれ見ていきましょう。

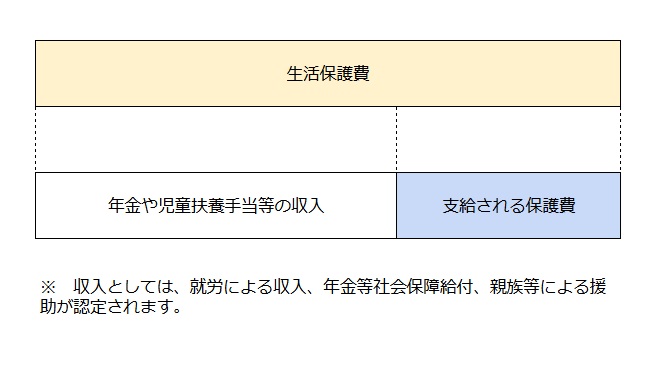

【生活保護費と障害年金の調整】

障害年金を受け取ると、その分生活保護費は減らされます。

障害年金と生活保護は併給できますが、障害年金は収入として扱われるため、生活保護費はその分だけ減額されます。

結果的に、障害年金をもらっても手元に残る総額はほとんど変わらないのです。

せっかく障害年金を申請して受給が決まっても、生活に余裕ができるわけではないため、がっかりする人も少なくありません。

これは障害年金のデメリットの一つといえるでしょう。

参考:生活保護制度|厚生労働省

【傷病手当金と障害年金の調整】

同じ病気やけがで障害厚生年金を受け取っていると、傷病手当金はもらえません。

そのため、「とりあえず両方もらっておこう」と思っても、実際にはもらえないケースがあるのです。

ただし、障害年金と傷病手当金を申請する病気やけがが違うものである場合や、障害基礎年金のみを受け取っている場合は、傷病手当金も調整なしで支給されます。

障害年金にはこうしたデメリットがあるため、申請前にしっかり確認して理解しておくことが大切です。

なお、障害年金と傷病手当金の併給については、傷病手当金と障害年金、どっちももらえる?併給の仕組みと知っておくべきポイントでさらに詳しくご紹介しています。

【労災給付と障害年金の調整】

障害年金と労災給付は併給できますが、両制度の調整には注意が必要です。

業務上の病気やけがで障害が残った場合、労災給付と障害年金の両方を受けられる可能性があります。

労災給付は業務災害や通勤災害など、業務上の病気やけがによる休業に対して支給される制度

ただし、労災給付と障害年金は、両方とも満額を受け取れるわけではありません。

障害年金は全額支給されますが、労災給付は、障害年金の種類や等級に応じて、73~88%に減額されます。

労災保険が支給される割合は次のとおりです。

| 社会保険\労災保険 | 障害(補償)年金 | 傷病(補償)年金 | 休業(補償)給付 |

|---|---|---|---|

| 障害厚生年金 (1級、2級) | 73% | 73% | 73% |

| 障害厚生年金 (3級) | 88% | 88% | 88% |

| 障害基礎年金 (1級、2級) | 88% | 88% | 88% |

両方を併給した場合の支給総額は、個別のケースによって違いますが、障害年金は全額支給となるので、併給したときが一番多くなります。

参考:労災保険給付と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。|厚生労働省

【児童扶養手当と障害年金の調整】

障害年金と児童扶養手当は、両方もらえる場合でも、児童扶養手当の金額が変わることがあります。

障害年金を受け取っている場合、児童扶養手当の金額が減額されたり、支給が停止されたりすることがあります。

これは、両方の制度が同じような目的で支給されるため、調整が行われるためです。

ただし、調整の対象となるのは、障害年金のうち、子どもの加算部分です。

ここで注意が必要なのは、障害年金の種類や等級によって、児童扶養手当の調整方法が異なる点です。

障害年金を受けている場合、障害等級により児童福祉手当は以下のようになります。

| 障害年金の種類 | 比較対象 | 児童扶養手当の支給状況 |

|---|---|---|

| 障害年金 1級・2級 | 「子の加算」額 と 児童扶養手当額 | ・手当の方が多い場合:差額が支給される ・子の加算の方が多い/同額:支給されない |

| 障害厚生年金 3級 | 年金の総支給額 と 児童扶養手当額 | ・手当の方が多い場合:差額が支給される ・年金の方が多い/同額:支給されない |

なお、児童扶養手当の支給額は障害年金の金額だけでなく、子どもの人数や年齢なども考慮されるため、複雑に感じることが多いです。

障害年金と児童扶養手当の調整について詳しく知りたい場合は、お住まいの市区町村の窓口に相談することをおすすめします。

障害年金のデメリットは社労士へ相談しよう!

障害年金のデメリットは社労士に相談しましょう。

障害年金は、生活を支える大切な制度ですが、将来受け取る老齢基礎年金が減額されたり、扶養から外れて保険料の負担が増えたりする可能性があります。

また、死亡一時金や寡婦年金が受け取れなくなる場合や、他の制度の支給額が調整されることもあります。

障害年金のデメリットについて相談したいときはぜひ社労士にお問い合わせください。

社労士は、障害年金の専門家であり、複雑な制度や手続きについて、丁寧にアドバイスしてくれます。

どの制度に影響があるのか、どのような書類を準備すればよいのかなど、個別の状況に合わせて、具体的なアドバイスを受けることができます。

社労士へ依頼するメリットについては、障害年金の申請を依頼するメリットは4つ!【社労士の選び方もわかりやすく解説】でさらに詳しくご紹介しています。

障害年金は受給すべき?メリットを確認!

障害年金にはデメリットを上回る大きなメリットがあります。

ここまで障害年金のデメリットをご紹介してきましたが、「こんなにたくさんのデメリットがあって大丈夫かな」と心配になる人もいるかもしれません。

しかし、障害年金には次のような大きなメリットが5つあります

- 経済的サポートで生活が安定する

- 非課税だから手取りが多い

- 使い道が自由で制限がない

- 仕事をしていてももらえる

- 精神的な余裕ができる

順番に見ていきましょう。

障害年金のメリット(1)経済的サポートで生活が安定する

障害年金の最大のメリットは、障害によって収入が減っても経済的にサポートを受けられることです。

収入が途絶えることで生活や治療の継続が困難になるケースもありますが、障害年金があることで最低限の生活を支えることができます。

経済的な土台が整うことで、安心して治療やリハビリに集中でき、回復への一歩を踏み出しやすくなることも大きな利点といえるでしょう。

障害年金のメリット(2)非課税だから手取りが多い

障害年金は非課税所得に分類されており、税金が差し引かれないのが大きな特徴です。

例えば老後に受け取る老齢年金は所得税の対象ですが、障害年金にはそのような課税がないため、受け取った金額をそのまま自由に使えます。

また、障害年金以外に収入がなければ確定申告も不要です。

実質的な「手取り額」が多くなるため、実生活におけるメリットは非常に大きいといえるでしょう。

障害年金のメリット(3)使い道が自由で制限がない

障害年金は使い道に制限がなく、医療費や生活費はもちろん、住宅ローンや教育費、趣味などにも自由に使うことができます。

生活保護のように「これに使ってはいけない」といった制限がないため、自分の生活スタイルに合った資金の使い方が可能です。

この自由度の高さは、精神的な負担軽減にもつながり、自立した生活を送りたいという方にとって大きな安心材料となります。

障害年金のメリット(4)働きながらでも受け取れる

障害年金は就労中でも条件を満たせば受給できます。

「働いているからもらえない」と思っている人も多いですが、障害の状態が認定基準を満たしていれば、収入の有無に関係なく申請できます。

ただし、仕事をしていることで「障害の状態が軽くなった」と判断されると、不支給や減額となる可能性もあります。

働きながらの受給を希望する場合は、社労士への相談がおすすめです。

働きながら障害年金を受け取りたい人は、精神疾患でも働きながら障害年金はもらえる?受給のポイントをご紹介をご覧ください。

障害年金のメリット(5)精神的なゆとりが生まれる

経済的な安定が得られることで、心にも余裕が生まれます。

日々の生活に追われずに済むようになれば、家族との関係性が良くなったり、将来に対して前向きな気持ちを持てたりすることもあります。

また、自己肯定感が高まることで「何かに挑戦したい」という気持ちが芽生える人も少なくありません。

障害年金は単なる金銭的支援にとどまらず、生活の質そのものを高める役割を果たします。

障害年金の申請は社労士に任せるのが正解!

障害年金の申請は、専門家である社労士に任せるのが安心で確実な選択です。

障害年金の申請は複雑で、多くの書類準備や年金事務所とのやり取りが必要です。

社労士に依頼することで、これらの負担を軽減し、不安やストレスから解放されます。

社労士は、個別の事情に合わせた的確なアドバイスを提供し、書類作成から年金事務所との交渉まで代行します。

これにより、申請者は時間と労力を節約できます。

また、社労士は専門知識を活かし、申請者が気づかないリスクも回避します。

例えば、自分では重要だと思っていなかった情報が、申請に影響を与えることもあります。

社労士は、これらの情報を的確に把握し、申請がスムーズに進むようにサポートしてくれます。

障害年金の申請は、専門家である社労士に任せるのが正解です。

障害年金の申請でお困りのときは、ゆうき事務所にご相談ください。

経験豊富な社労士が丁寧にヒアリングをして、あなたの障害年金申請を全力でサポートします。

まとめ

障害年金は、障害のある人を経済的に支える制度ですが、次のようなデメリットがあります。

- 老齢基礎年金の金額が減る

- 扶養から外れる可能性がある

- 死亡一時金・寡婦年金が受け取れない

- 手続きが煩雑で負担が大きい

- 他の制度の支給額が調整されることがある

しかし、障害年金を受け取れば、経済的に余裕ができます。

受け取った年金の使い道は自由なので、住宅ローンや車の購入などの支払いができるのは大きなメリットといえるでしょう。

また、障害等級にあてはまる状態であれば、仕事をしながらでも障害年金を受け取ることができるので、社会とのつながりを保ちながら生活できます。

このように障害年金を受けることは、デメリットを上回る多くのメリットがあります。

障害年金のデメリットがどうしても気になる人や、自分の場合はどうなるのか知りたいときは障害年金専門の社労士へ相談してみてください。

まずは無料相談から始めませんか?

障害年金の専門家が、あなたの状況に合わせて

丁寧にサポートいたします

受付時間:平日 09:00〜18:00